Евгений Александрович Корчагин 1, Маргарита Александровна Сахненко2

1 ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, Москва, Россия, expert.korchagin@mail.ru

2 ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ), Москва, Россия, Msahnenko70@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена работе инженеров-гидротехников Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны, когда перед ними были поставлены задачи применения воды в качестве оружия при обороне и наступлении, борьбы против использования воды врагом, а также задачи водоснабжения войск, строительства переправ, оборонительных сооружений. Великая Отечественная война советского народа является примером умелого использования естественных водных преград. В работе представлены материалы из архива непосредственного участника и исполнителя фортификационных работ на Ленинградском фронте профессора Б. Ф. Горюнова.

Ключевые слова: фортификационные сооружения, водоснабжение, пассивное и активное затопление, гидротехнические работы, плотина

Для цитирования: Корчагин Е. А., Сахненко М. А. Гидротехническое инженерное обеспечение оперативно-стратегических задач Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны // Гидротехника. 2025. № 1. С.

HISTORICAL OVERVIEW

HYDRAULIC ENGINEERING SUPPORT OF OPERATIONAL AND STRATEGIC TASKS OF THE LENINGRAD FRONT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

On the 80th anniversary of victory in the Great Patriotic War

Evgeny A. Korchagin1, Margarita A. Sakhnenko2

1 FSBEI VO NRU MGSU, Moscow, Russia, expert.korchagin@mail.ru

2 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian University of Transport", Moscow, Russia, Msahnenko70@mail.ru

Abstract. During the Great Patriotic War, our hydraulic engineers faced the task of using water as a weapon in defense and offensive, fighting water and supplying troops with water, building crossings, breathing and ship repair facilities. The Great Patriotic War of the Soviet people is an example of the skillful use of natural water barriers by our commanders. The work presents materials from the archive of the direct participant and performer of fortification works on the Leningrad front, Professor B. F. Goryunov.

Keywords: fortifications, water supply, passive and active flooding, hydraulic engineering works, dam

For citation: Korchagin E. A., Sakhnenko M. A., Hydraulic Engineering Support for Operational and Strategic Tasks of the Leningrad Front during the Great Patriotic War // Hydrotechnika. 2025. № 1. Pp.

© Корчагин Е. А., Сахненко М. А., 2025

Введение

В ходе Великой Отечественной войны использовались знания и умения специалистов всех отраслей, требовалась отдача от каждого в максимально короткие сроки мобилизовать эти знания и опыт для того, чтобы обеспечить победу над врагом. Это в полной мере относится и к гидротехникам. Потребность армии в специалистах этого рода была весьма велика. Большое внимание водным заграждениям уделяли такие военачальники как К. А. Мерецков, Л. А. Говоров, Д. М. Карбышев.

Примеров применения гидротехнических мероприятий и возведения фортификационных гидротехнических сооружений (ГТС) в годы Великой Отечественной войны и сохранившихся документальных подтверждений этому немного. Одним из важнейших участков военных действий был Ленинградский фронт. Учитывая большое количество водных объектов в районе боевых действий на территории Ленинградской области и на подступах к ней, оборонительные мероприятия в значительной степени включали использование ГТС. Большую роль в войне сыграли р. Нева и Ладожское озеро, которые дали возможность защитникам Ленинграда воспрепятствовать полному замыканию кольца блокады вокруг города.

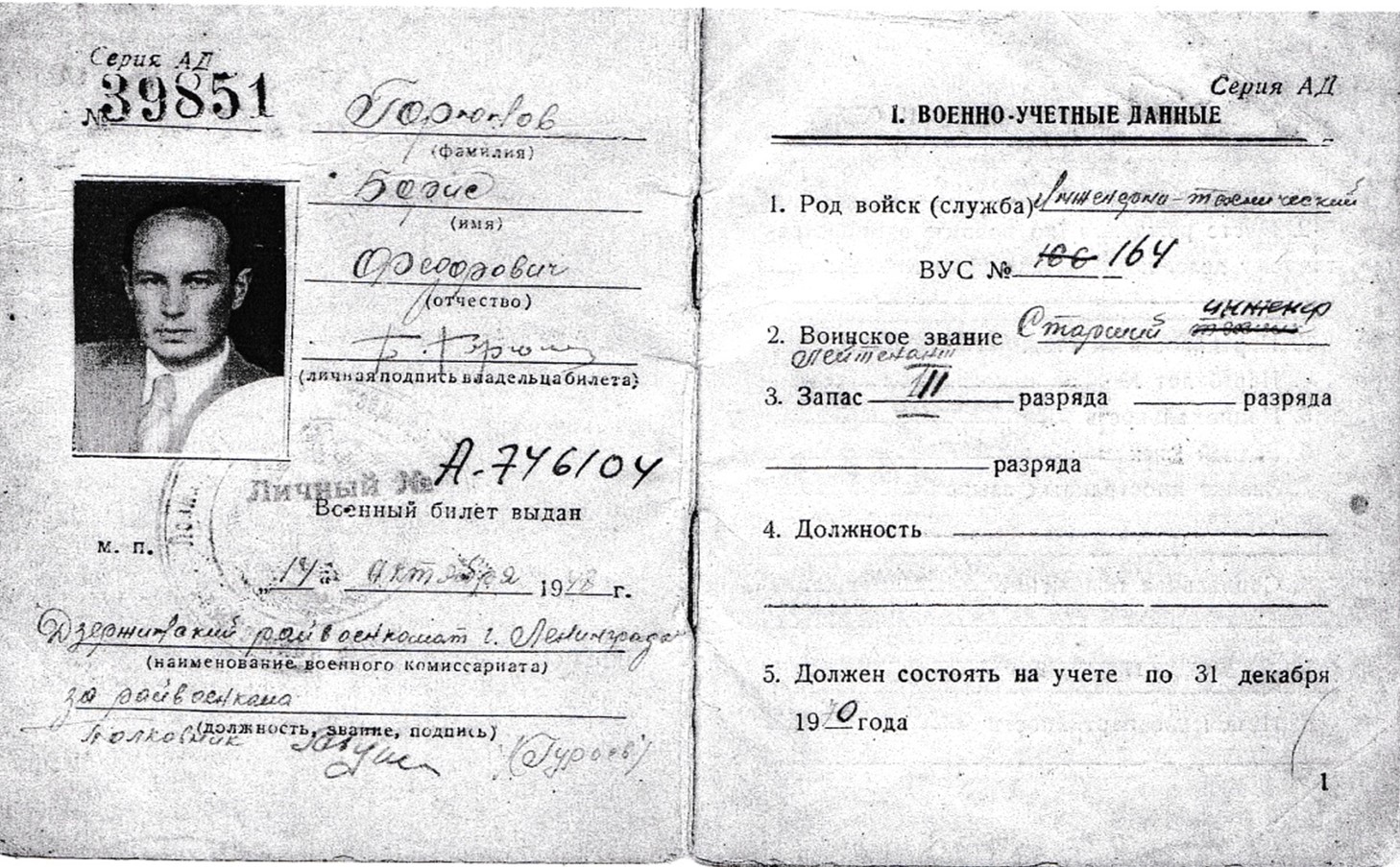

На Ленинградском фронте в качестве командира гидротехнической роты служил выпускник Ленинградского института инженеров водного транспорта инженер-гидротехник проф. Б. Ф. Горюнов, которому в год 80-летия Победы исполняется 110 лет со дня рождения (рис. 1). Он был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды. Б. Ф. Горюнов по призыву начал свою деятельность в качестве военного гидротехника еще в предвоенный период, когда он был начальником гидротехнической группы оборонных строительств в Западной Украине и Литве. Во время войны он занимал должности командира гидротехнического взвода, инженера-гидротехника дивизии.

Рисунок 1

Военный билет Б. Ф. Горюнова — участника обороны Ленинграда

Figure 1

Military service card of B. F. Goryunov, a participant in the defense of

Leningrad

Перед гидротехниками обороны Ленинграда стояли задачи по борьбе с затоплениями оборонительных рубежей, водоснабжению войск, созданию непроходимых водных преград для техники и воинских частей врага. Эти задачи решались увеличением глубин водных артерий, заболачиванием территорий, подтоплением рубежей воинских частей противника.

Историческое исследование основано на анализе архивных документов Б. Ф. Горюнова о работе гидротехников в годы Великой Отечественной войны.

Защитные инженерные сооружения

При создании общей схемы внутренней обороны Ленинграда весьма важную роль играли его водные артерии. Линии обороны шли последовательно по Обводному каналу, берег которого был эскарпирован, по рекам Фонтанке, Мойке и Неве. Водные преграды были усилены огневыми точками в виде ДЗОТ, а также амбразур, устраиваемых в домах.

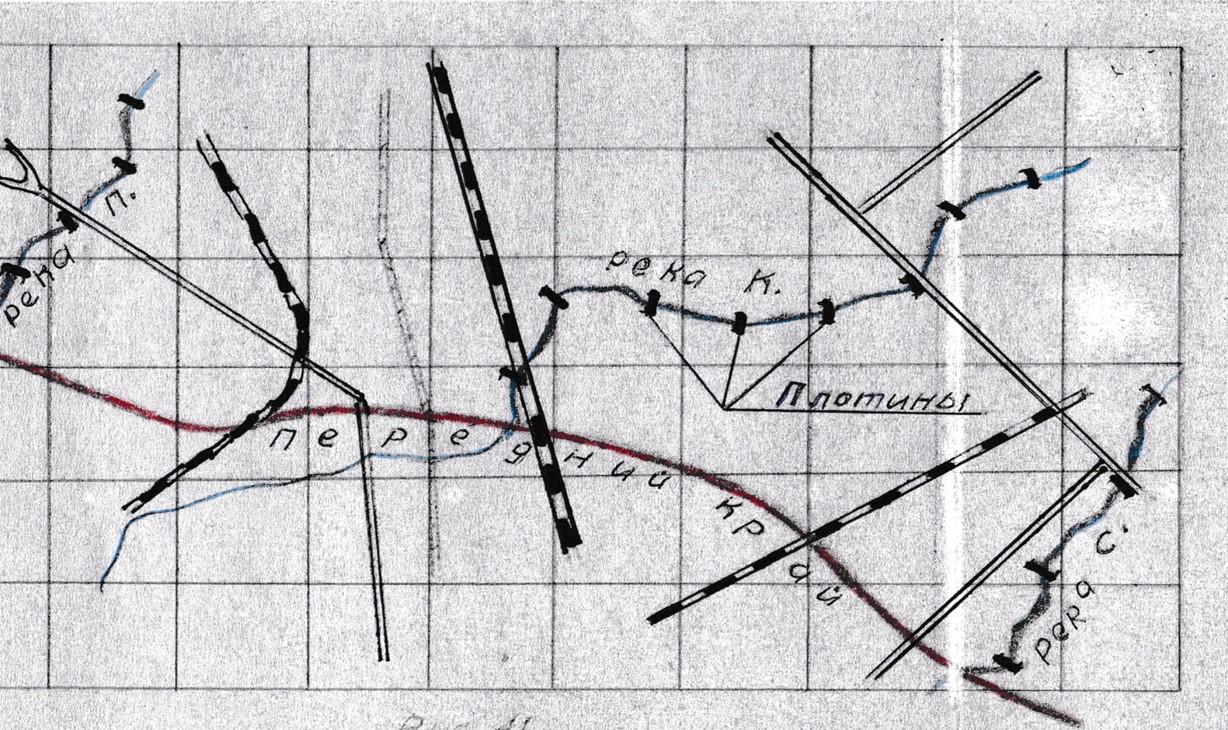

При подходе немцев к Ленинграду сначала на дальних подступах к городу, а затем на ближних создавались оборонительные рубежи (рис. 2) с применением водных заграждений. Работы выполнялись силами инженерных частей, а на тыловых рубежах — силами гражданского населения. Из рис. 2 видно, что на реках возводились каскады плотин. Были построены плотины на реках Дудергофке, Лиговке, Безымянной, Славянке, Кузьминке, Черной Речке (Волковке). Всего было построено около 30 плотин. Простейшая принципиальная конструкция плотины показана на рис. 3, а, водосливные устройства выполнялись в виде лотков в теле сооружения. При подготовке плотин к пропуску паводка в 1942 г. в них пришлось сделать проемы шириной 2 м на всю высоту сооружений (рис. 3, б). Плотины, в которых проемы не были сделаны (рр. Славянка и Черная), разрушились при прохождении паводка. Плотины на рр. Безымянной, Красненькой и Дудергофке, в которых были устроены проемы, восстанавливались после пропуска паводка силами инженерных и специальных частей. Отсутствие специальных навыков по строительству гидросооружений у бойцов общеинженерных частей приводило к тому, что плотины в процессе работ неоднократно повреждались и размывались.

Рисунок 2

Использование искусственных водных заграждений в качестве отсечных рубежей на одном из участков Ленинградского фронта

Figure 2

Use of artificial water barriers as cutoff lines in one of the sections of

the Leningrad Front

Рисунок 3

Конструкции земляных плотин, построенных в 1942–1943 гг. на реках Ленинграда: а) поперечный разрез земляной плотины; б) проем в теле плотины для пропуска паводков

Figure 3

Designs of earthen dams built in 1942–1943 on the rivers of Leningrad: a)

cross-section of an earthen dam; b) opening in the dam body for passing

floods

Для повышения оперативности, обусловленной боевыми действиями, возведение основных сооружений начиналось до окончания подготовительных работ. Это было возможно осуществлять только непосредственно исполнителями инженерами-гидротехниками благодаря их специальным знаниям. В планы немецкого командования входили задачи уничтожить жителей и защитников города голодом, холодом и затоплением территорий. Организованные гидротехнические подразделения и саперные части советских войск под огнем противника возводили защитные сооружения. При этом хитроумным способом использовались природные факторы. Так, например, окопы полного профиля выкопать было невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод, но при наступлении морозов окопы откапывались по слоям после промерзания водонасыщенного грунта.

Способы и методы реализации гидротехнических мероприятий на Ленинградском фронте

Вода использовалась как в наступательных, так и оборонительных операциях для пассивного или активного затопления и заболачивания.

Пассивное затопление — искусственное повышение уровня воды в реке или ручье с целью получения на местности достаточно глубокого и широкого водоема, для преодоления которого противник будет вынужден применять переправочные средства. Длина, ширина и глубина водоема определялись тактическими требованиями и техническими возможностями. Опыт Отечественной войны и наблюдения Б. Ф. Горюнова за прохождением танков через водные преграды показали, что эффективным препятствием против танков (исключая специальные типы) может служить водный рубеж глубиной 2 м при ширине 20 м, которая в отдельных случаях может быть уменьшена до 10 м. Заграждения глубиной до 1 м при плотном дне даже при значительной ширине преградой для танков служить не будут. Таким образом, опытным путем были определены основные параметры водных заграждений, создавались непроходимые участки с разжиженным слоем грунта: для тяжелых танков толщина слоя составляла от 0,9 м, для средних и легких танков — от 0,5 м.

Активное затопление — искусственное образование на короткий срок водного потока глубиной не менее 1,5 м со скоростью 1,5 м/с и более при ширине потока не менее 20–30 м (зависит от глубины и скорости течения). Как правило, применялось при уклонах рек более 0,001. В результате активного затопления можно было добиться разрушения наведенных мостов и переправ или уничтожения живой силы и техники противника, двигающейся по долинам рек.

Рубежи на рр. Дудергофке, Койровке, Безымянной, Красненькой, Кузьминке и Славянке были включены в систему Армейской противотанковой обороны и поддерживалась в боеспособном состоянии почти до самого начала наступления наших войск под Ленинградом. Плотины на этих реках, построенные в 1942–1943 гг., выполнялись земляными, имеющими профили, показанными на рис. 3, а, в большинстве случаев применялся местный пылеватый суглинок. Водосливы выполнялись в виде обделанных дерном обводных каналов сечением, указанным на рис. 3, б. Наиболее частыми видами повреждений являлись оползание верхового откоса, чрезмерная осадка плотин (до 20% от общей высоты) и размывы водосливов. Эксплуатация плотин и их мелкий ремонт осуществлялись взводом отдельной гидротехнической роты и самими войсками.

Значительную трудность составляло согласование необходимых уровней с целью обеспечения непроходимости для танков рубежа с расположенными поблизости частями. Это обстоятельство становилось особенно важным в связи с тем, что многие плотины находились в непосредственной близости от переднего края. Несмотря на неоднократность указания недопустимости повреждений гидросооружений, имели место случаи, когда при подъемах уровней после дождей плотины раскапывались расположенными поблизости частями, несмотря на то, что прямой угрозы затопления не было.

Рекогносцировочно-изыскательские работы, проводившиеся на реках, сводились к предварительному осмотру местности и выбору створов плотин, проводилась продольная нивелировка и топосъемка в масштабе 1:5000 с горизонталями через 1 м [1]. Для определения глубины зуба под плотиной и разведки карьера грунта для тела плотины производилось разведочное бурение на глубину до 3 м. Измерение расходов воды в реках, ручьях и осушительных каналах в полевых условиях проводилось при помощи поплавков, створ закрепляли на берегах вехами. По среднему значению поверхностной скорости течения реки определялась приближенно величина расхода воды в реке в данный момент по формуле:

Q = 0,64VповS, м3/сек, (1)

где V_пов — среднее значение поверхностной скорости потока м/сек; S — средняя площадь поперечного сечения русла до уреза воды, м2.

На основании полученных данных определялось время Т (в сутках), необходимое для наполнения водохранилища, по формуле:

T=W/864000, (2)

где W— объем водохранилища (м3).

По полученным данным изысканий определялись предварительная конструкция и схема расположения плотины, которые утверждались отделом военной геологии Ленфронта, однако требовали корректировки в процессе строительства (рис. 4).

Водосливы проектировались в виде канала с укреплением стенок дерном, но в ходе строительства командиром гидротехнической роты были внесены изменения в проект. Водосливы было намечено выполнить в виде деревянного прямоугольного лотка размером 2×1 м. Готовые сооружения были сданы укрепленному району и включены в систему его рубежей. При сдаче было отмечено хорошее техническое состояние плотин, однако не была организована соответствующим образом их эксплуатация, по плотинам допускалось хождение. Высокие просадочные свойства грунта (пылеватые суглинки), из которого были построены плотины, проявились в результате хождения по ним. Одна из плотин дала осадку до 1 м, и, поскольку ремонтные мероприятия не были проведены, образовалась промоина. Плотина была восстановлена с сохранением прежнего профиля. Для упрощения работ был забит деревянный шпунт на глубину 1–1,5 м ниже поверхности дна и до гребня плотины.

Кроме того, были произведены дополнительные работы по отрывке запасных водосбросных каналов для сброса пиковых расходов. Необходимость в этих каналах выяснилась вследствие значительного превышения реальных расходов рек над рассчитанными теоретическими методами. Подобный случай имел место на р. Красненькой во время сброса воды противником. Водосливы не справлялись с пропуском воды, вода переливалась через гребень плотины, плотина уже была частично размыта. В это время на восстановление плотины была брошена группа саперов-гидротехников, которой удалось, несмотря на продолжающийся паводок, ликвидировать аварию. Частично снизить аварийность позволяли плотины с обтекаемыми водосбросами, уплотнение ядра тела плотины глинами и создание водонепроницаемых экранов (рис. 4).

Рисунок 4

Плотины с обтекаемыми водосбросами и глиняным ядром в теле плотины

Figure 4

Dams with streamlined spillways and a clay core in the dam body

В условиях эксплуатации плотин выяснилось, что прямое попадание 150 мм снарядов полностью разрушает чисто земляную плотину (профиль показан на рис. 3, а) и лишь повреждает плотину со шпунтовыми рядами (рис. 5). Одна из подобных плотин на р. Красненькой была повреждена попаданием снаряда вблизи от середины гребня плотины, т. е. в наиболее опасном месте, однако наиболее существенным повреждением при этом явилось разрушение одного из шпунтовых рядов на участке длиной 3 м. Плотину удалось восстановить, превратив ее в земляной трапецеидальный профиль, без опорожнения водохранилища. Водослив был перенесен на берег и выполнен в виде обводного канала с обшивкой стен досками. Всего около 10% всех плотин на Ленинградском фронте было повреждено прямыми попаданиями артиллерийских снарядов.

Рисунок 5

Конструкция шпунтовой плотины Ленинградского фронта

Figure 5

Design of a sheet pile dam on the Leningrad Front

При постройке плотин на малых реках нередко остро стоял вопрос о питании созданных водохранилищ. Так, к примеру, для питания р. Койровки пришлось прорыть вдоль переднего края канал протяженностью 500 м, который соединил Лиговский канал с перпендикулярно к нему расположенной Койровской лощиной.

Об использовании воды в качестве оружия свидетельствуют эпизоды военной действительности. К примеру, на местности имелась сеть осушительных канав, соединенных при помощи шлюза с каналом, проходящим в насыпи. Пользуясь этим шлюзом, воду можно было сбрасывать по канавам в лощину (рис. 6). Наши окопы были расположены на линии l и пересекали осушительные канавы В, которые в этом месте пришлось перепрудить. В начале зимы 1941–1942 гг. противник стал сбрасывать воду из канала по канаве А, она поступала в перепруженные канавы В, поднималась до бруствера и, переливаясь через него, заполняла окопы. Поскольку уже начались морозы и в окопах отсутствовал необходимый уклон, вода в них замерзала, и окопы постепенно теряли свою полезную глубину. Радикальной мерой борьбы с затоплением окопов могло явиться устройство нагорной канавы значительного сечения, которая перехватывала бы воду, идущую по канавам В и сбрасывала бы ее в лощину. Однако отрывка ее представляла бы весьма значительную сложность из-за необходимости работать в мерзлом грунте перед нашим передним краем — интенсивность автоматно-пулеметного огня на этом участке была весьма значительной. Однако полковой инженер ограничился переносом окопов в положение ll (рис. 6), ничем принципиально не отличающееся от положения l. На работы по сооружению новой линии окопов было потрачено много сил, но противник вновь стал затапливать их. Если бы окопы были перенесены сразу в положение lll (отстоит от положения ll на 15 м), то задача была бы решена.

Рисунок 6

Использование климатических факторов для нарушения оборонных позиций войск

Figure 6

Use of climatic factors to disrupt the defensive positions of troops

На другом участке фронта враг предпринял следующее. За один из его опорных пунктов велись упорные бои; чувствуя, что ему не удержать опорный пункт в своих руках, противник подготовил его к затоплению. Для этого отверстие моста через придорожную канаву было закрыто запрудой. Придорожная канава являлась одновременно магистральным каналом осушительной сети. После начала артподготовки с нашей стороны немецкое подразделение отошло и подорвало запруду, в результате вода затопила траншеи опорного пункта.

Другая ситуация использования водного объекта для нанесения урона противнику имела место в пригороде Ленинграда, где на большой высоте находились три озера, в которых немецкие войска создали водохранилища общим объемом около 1 млн м3. Пока война носила позиционный характер, противник неоднократно использовал эти водохранилища для подтопления наших позиций, для чего в этом районе была им возведена целая система гидротехнических сооружений. Для подтоплений использовались шлюзы-регуляторы, устроенные при плотинах на озерах. Вода сбрасывалась в больших количествах по каналу и начинала переливаться через его бровки, затапливая прилегающую территорию, на которой располагались наши боевые части. Большого вреда в летнее время эти подтопления не приносили, но хуже дело обстояло зимой. Периодические сбросы воды приводили к образованию корки льда толщиной до 1,5. Особенно неприятным фактором при этом являлось то обстоятельство, что из-за несовершенной системы водоотвода из окопов и ходов сообщения вода задерживалась в них и замерзала, уменьшая их полезную глубину. На эту систему гидросооружений немецкое командование возлагало большие надежды, предполагая использовать затопление для борьбы с нашими наступающими частями, сбрасывая большой объем воды из водохранилищ и создавая водные преграды. Но быстрое продвижение наших войск не позволило противнику в полной мере осуществить планы, противник вынужден был отойти от всех трех шлюзов, подорвав один из них.

Для заболачивания в практике Ленинградского фронта использовались расположенные вблизи реки, ручьи, пруды и озера. При заблаговременной подготовке района заболачивания на нем предполагалось создать сеть каналов, подобных обычной оросительной сети, но без водоотводящих каналов, которые бы препятствовали заболачиванию территорий. В сборнике материалов штаба инженерных войск Красной армии «Наставление для инженерных войск» представлен ряд требований к водным заграждениям, которые в условиях Ленинградского фронта сводились к следующему: «Создаваемые водные преграды не должны препятствовать в случае необходимости активному развертыванию операций наших войск. Поэтому заранее необходимо предусмотреть возможность устройства достаточного количества удобных проходов. В качестве прохода может быть использована сама плотина. Проход может быть также оставлен в конце водохранилища, если русло реки неширокое и пойма не заболочена. Быстрое закрытие таких проходов вызывает известные трудности и может быть лучше всего осуществлено минированием. Как правило, все проходы должны быть хорошо наблюдаемы, обеспечены противотанковыми и противопехотными препятствиями и огнем, и подготовлены к быстрому разрушению. Выбор участков позиций, прикрываемых водными препятствиями, должен производиться в соответствии с общим планом обороны, при расположении их в основном на пассивных направлениях, не стесняющих маневр своих войск» [2].

Важной задачей гидротехнических подразделений являлось водоснабжение войск. При прорыве блокады Ленинграда руководство работ по обеспечению войск водой было возложено на майора А. И. Иванова. Командиры водоснабженческих отрядов заранее изучали маршруты войск, рельеф, гидрогеологические и другие условия будущего района действия. Накануне воинских операций организовывались отделения разведки из 2–3 человек, которые направлялись на каждый маршрут с задачами установить положение частей, источники питания водой, наличие старых водоисточников, осуществить выбор мест организации новых водоснабженческих пунктов. Изучалось водоснабжение территорий, ранее занятых противником.

На основании поставленной начальником инженерных войск фронта задачи и сроков ее выполнения было подсчитано, что для обеспечения войск водой требуется 100 колодцев, постройку необходимо было осуществить в течение 18 дней. Этот срок был выдержан с перевыполнением силами двух усиленных взводов гидротехнической роты в количестве 85 человек. Трудоемкость в среднем составляла 15 человеко-дней на 1 колодец при его глубине 2–5 м. Всего на левом берегу р. Невы было организовано 120 водоисточников, которые в большинстве случаев представляли собой колодцы, сооруженные в короткие сроки из подручных материалов.

Обсуждение результатов исследования

Следует отметить, что слабость профиля плотины (слишком крутые откосы) и недостаточное укрепление стенок водосливов вынуждали производить значительные работы по текущему ремонту плотин. Готовые сооружения сдавались в эксплуатацию в хорошем техническом состоянии, однако не была организована соответствующим образом эксплуатация плотин. Отметим, что по плотинам допускалось хождение, приводящее к просадкам сооружений, возводимых в полевых условиях из грунтов с высокими просадочными свойствами (пылеватых суглинков). Слабым местом плотин являлись водосливы. Наблюдалась фильтрация, которая начиналась у водослива и устранялась путем отсыпки грунта с его тщательной трамбовкой.

Причинами аварий и разрушений плотин, построенных в условиях поспешного производства работ без достаточных предварительных изысканий по упрощенным техническим условиям, были следующие:

перелив через гребень вследствие недостаточных размеров водослива;

перелив через гребень вследствие чрезмерных больших осадок плотины (из-за хождения и езды через плотину, просадочных свойств грунтов, недостаточного запаса высоты плотины на осадку, пониженного качества работ);

ползание верхового откоса (реже — низового);

раскопка плотин войсковыми частями;

прямые попадания снарядов.

Ремонтные работы не всегда производились вовремя, что отражалось на обороноспособности укрепрайонов и создавало препятствия для наступления наших войск. В процессе эксплуатации возведенных сооружений приходилось неоднократно перестраивать их для получения требуемого эффекта, учитывая, что работы проводились в боевых условиях. В большинстве случаев сугубо гидротехнические задачи решались или военными специалистами или специалистами, не имевшими достаточной инженерной подготовки, что отражалось на качестве и эффективности работ. Опыт возведения гидротехнических сооружений и использование силы воды в Великой Отечественной войне методом проб и ошибок дали толчок к развитию методов и способов конструирования гидротехнических сооружений, а также к развитию и совершенствованию таких научных направлений, как гидравлика и гидрология.

Заключение

Естественные и искусственные водные преграды использовались самым эффективным способом во всех войнах прошлого, начиная с древних времен. Внимательное отношение к гидрологическим условиям позволяло во многих случаях решить исход боя или кампании в свою пользу, и, наоборот, неучет этих обстоятельств приводил в ряде случаев к поражению.

Великая Отечественная война дала большое количество примеров умелого использования естественных водных преград нашими полководцами. Вода использовалась как оружие, как защита и как средство жизнеобеспечения. За 2,5 года позиционной войны на Ленинградском фронте производились самые разнообразные гидротехнические работы и мероприятия.

Как в мирное время, так и в период военных действий работа гидротехников неоценима, это подтверждают и приведенные исследования материалов из личного архива Б. Ф. Горюнова. Опыт, полученный в период Великой Отечественной войны, и сегодня успешно используется в мирном строительстве гидротехнических сооружений.

Список источников

Инструкция по рекогносцировке, устройству и использованию водных препятствий / Проф. инж.-полк. А. Н. Ахутин, инж.-подполк. А. И. Севко, инж.-капитан П. В. Бородин и др. М.: Воениздат, 1944. 91 с.

Наставление для инженерных войск. (Полевая фортификация ПФ-43). Часть 3. Фортификационные и водные препятствия / Под ред. С. Е. Гербановского. М.: Воениздат НКО, 1943. 120 с.

References

Instructions on reconnaissance, installation, and use of water obstacles / Prof. engineer-regiment A. N. Akhutin, engineer-lieutenant colonel A. I. Sevko, engineer-captain P. V. Borodin and other. M.: Voenizdat, 1944. 91 p.

Manual for engineering troops. (Field fortification PF-43). Рart 3. Fortification and water obstacles / Ed. S. E. Gerbanovsky. M.: Voenizdat of the NGO, 1943. 120 p.

Информация об авторах

Евгений Александрович Корчагин — к. т. н., доцент, доцент кафедры «Гидравлика и гидротехническое строительство», ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Маргарита Александровна Сахненко — к. т. н., доцент, и. о. заведующего кафедрой, ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ). Идентификатор автора в РИНЦ: 123931; ORCID: 0000-0002-7184-1697

Information about the authors

Evgeny A. Korchagin — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of "Hydraulics and Hydraulic Engineering", FSBEI VO NRU MGSU

Margarita A. Sakhnenko — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department, 2Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian University of Transport". Author ID in RSCI: 123931; ORCID: 0000-0002-7184-1697

Информация о статье

Статья поступила в редакцию 17.02.2025; одобрена после рецензирования ...2025; принята к публикации ….2025.

Article info

The article was submitted 17.02.2025; approved after reviewing ….2025; accepted for publication ….2025.

Евгений Александрович Корчагин (1), Маргарита Александровна Сахненко (2)

(1) ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, Москва, Россия, expert.korchagin@mail.ru

(2) ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ), Москва, Россия, Msahnenko70@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена работе инженеров-гидротехников Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны, когда перед ними были поставлены задачи применения воды в качестве оружия при обороне и наступлении, борьбы против использования воды врагом, а также задачи водоснабжения войск, строительства переправ, оборонительных сооружений. Великая Отечественная война советского народа является примером умелого использования естественных водных преград. В работе представлены материалы из архива непосредственного участника и исполнителя фортификационных работ на Ленинградском фронте профессора Б. Ф. Горюнова.

Ключевые слова: фортификационные сооружения, водоснабжение, пассивное и активное затопление, гидротехнические работы, плотина

Для цитирования: Корчагин Е. А., Сахненко М. А. Гидротехническое инженерное обеспечение оперативно-стратегических задач Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны // Гидротехника. 2025. № 1. С.

HISTORICAL OVERVIEW

HYDRAULIC ENGINEERING SUPPORT OF OPERATIONAL AND STRATEGIC TASKS OF THE LENINGRAD FRONT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

On the 80th anniversary of victory in the Great Patriotic War

Evgeny A. Korchagin1, Margarita A. Sakhnenko2

1 FSBEI VO NRU MGSU, Moscow, Russia, expert.korchagin@mail.ru

2 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian University of Transport", Moscow, Russia, Msahnenko70@mail.ru

Abstract. During the Great Patriotic War, our hydraulic engineers faced the task of using water as a weapon in defense and offensive, fighting water and supplying troops with water, building crossings, breathing and ship repair facilities. The Great Patriotic War of the Soviet people is an example of the skillful use of natural water barriers by our commanders. The work presents materials from the archive of the direct participant and performer of fortification works on the Leningrad front, Professor B. F. Goryunov.

Keywords: fortifications, water supply, passive and active flooding, hydraulic engineering works, dam

For citation: Korchagin E. A., Sakhnenko M. A., Hydraulic Engineering Support for Operational and Strategic Tasks of the Leningrad Front during the Great Patriotic War // Hydrotechnika. 2025. № 1. Pp.

© Корчагин Е. А., Сахненко М. А., 2025

Введение

В ходе Великой Отечественной войны использовались знания и умения специалистов всех отраслей, требовалась отдача от каждого в максимально короткие сроки мобилизовать эти знания и опыт для того, чтобы обеспечить победу над врагом. Это в полной мере относится и к гидротехникам. Потребность армии в специалистах этого рода была весьма велика. Большое внимание водным заграждениям уделяли такие военачальники как К. А. Мерецков, Л. А. Говоров, Д. М. Карбышев.

Примеров применения гидротехнических мероприятий и возведения фортификационных гидротехнических сооружений (ГТС) в годы Великой Отечественной войны и сохранившихся документальных подтверждений этому немного. Одним из важнейших участков военных действий был Ленинградский фронт. Учитывая большое количество водных объектов в районе боевых действий на территории Ленинградской области и на подступах к ней, оборонительные мероприятия в значительной степени включали использование ГТС. Большую роль в войне сыграли р. Нева и Ладожское озеро, которые дали возможность защитникам Ленинграда воспрепятствовать полному замыканию кольца блокады вокруг города.

Рисунок 1

Военный билет Б. Ф. Горюнова —

участника обороны Ленинграда

Figure 1

Military service card of B. F. Goryunov,

a participant in the defense of Leningrad

На Ленинградском фронте в качестве командира гидротехнической роты служил выпускник Ленинградского института инженеров водного транспорта инженер-гидротехник проф. Б. Ф. Горюнов, которому в год 80-летия Победы исполняется 110 лет со дня рождения (рис. 1). Он был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды. Б. Ф. Горюнов по призыву начал свою деятельность в качестве военного гидротехника еще в предвоенный период, когда он был начальником гидротехнической группы оборонных строительств в Западной Украине и Литве. Во время войны он занимал должности командира гидротехнического взвода, инженера-гидротехника дивизии.

Перед гидротехниками обороны Ленинграда стояли задачи по борьбе с затоплениями оборонительных рубежей, водоснабжению войск, созданию непроходимых водных преград для техники и воинских частей врага. Эти задачи решались увеличением глубин водных артерий, заболачиванием территорий, подтоплением рубежей воинских частей противника.

Историческое исследование основано на анализе архивных документов Б. Ф. Горюнова о работе гидротехников в годы Великой Отечественной войны.

Защитные инженерные сооружения

При создании общей схемы внутренней обороны Ленинграда весьма важную роль играли его водные артерии. Линии обороны шли последовательно по Обводному каналу, берег которого был эскарпирован, по рекам Фонтанке, Мойке и Неве. Водные преграды были усилены огневыми точками в виде ДЗОТ, а также амбразур, устраиваемых в домах.

При подходе немцев к Ленинграду сначала на дальних подступах к городу, а затем на ближних создавались оборонительные рубежи (рис. 2) с применением водных заграждений. Работы выполнялись силами инженерных частей, а на тыловых рубежах — силами гражданского населения. Из рис. 2

Рисунок 2

Использование искусственных водных

заграждений

в качестве отсечных рубежей

на одном из участков Ленинградского

фронта

Figure 2

Use of artificial water barriers

as cutoff lines in one

of the sections ofthe Leningrad Front

видно, что на реках возводились каскады плотин. Были построены плотины на реках Дудергофке, Лиговке, Безымянной, Славянке, Кузьминке, Черной Речке (Волковке). Всего было построено около 30 плотин. Простейшая принципиальная конструкция плотины показана на рис. 3, а, водосливные устройства выполнялись в виде лотков в теле сооружения. При подготовке плотин к пропуску паводка в 1942 г. в них пришлось сделать проемы шириной 2 м на всю высоту сооружений (рис. 3, б). Плотины, в которых проемы не были сделаны (рр. Славянка и Черная), разрушились при прохождении паводка. Плотины на рр. Безымянной, Красненькой и Дудергофке, в которых были устроены проемы, восстанавливались после пропуска паводка силами инженерных и специальных частей. Отсутствие специальных навыков по строительству гидросооружений у бойцов общеинженерных частей приводило к тому, что плотины в процессе работ неоднократно повреждались и размывались.

Для повышения оперативности, обусловленной боевыми действиями, возведение основных сооружений начиналось до окончания подготовительных работ. Это было возможно осуществлять только непосредственно исполнителями инженерами-гидротехниками благодаря их специальным знаниям. В планы немецкого командования входили задачи уничтожить жителей и защитников города голодом, холодом и затоплением территорий. Организованные гидротехнические подразделения и саперные части советских войск под огнем противника возводили защитные сооружения. При этом хитроумным способом использовались природные факторы. Так, например, окопы полного профиля выкопать было невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод, но при наступлении морозов окопы откапывались по слоям после промерзания водонасыщенного грунта.

Способы и методы реализации гидротехнических мероприятий на Ленинградском фронте

Вода использовалась как в наступательных, так и оборонительных операциях для пассивного или активного затопления и заболачивания.

Пассивное затопление — искусственное повышение уровня воды в реке или ручье с целью получения на местности достаточно глубокого и широкого водоема, для преодоления которого противник будет вынужден применять переправочные средства. Длина, ширина и глубина водоема определялись тактическими требованиями и техническими возможностями. Опыт Отечественной войны и наблюдения Б. Ф. Горюнова за прохождением танков через водные преграды показали, что эффективным препятствием против танков (исключая специальные типы) может служить водный рубеж глубиной 2 м при ширине 20 м, которая в отдельных случаях может быть уменьшена до 10 м. Заграждения глубиной до 1 м при плотном дне даже при значительной ширине преградой для танков служить не будут. Таким образом, опытным путем были определены основные параметры водных заграждений, создавались непроходимые участки с разжиженным слоем грунта: для тяжелых танков толщина слоя составляла от 0,9 м, для средних и легких танков — от 0,5 м.

Активное затопление — искусственное образование на короткий срок водного потока глубиной не менее 1,5 м со скоростью 1,5 м/с и более при ширине потока не менее 20–30 м (зависит от глубины и скорости течения). Как правило, применялось при уклонах рек более 0,001. В результате активного затопления можно было добиться разрушения наведенных мостов и переправ или уничтожения живой силы и техники противника, двигающейся по долинам рек.

Рубежи на рр. Дудергофке, Койровке, Безымянной, Красненькой, Кузьминке и Славянке были включены в систему Армейской противотанковой обороны и поддерживалась в боеспособном состоянии почти до самого начала наступления наших войск под Ленинградом. Плотины на этих реках, построенные в 1942–1943 гг., выполнялись земляными, имеющими профили, показанными на рис. 3, а, в большинстве случаев применялся местный пылеватый суглинок. Водосливы выполнялись в виде обделанных дерном обводных каналов сечением, указанным на рис. 3, б. Наиболее частыми видами повреждений являлись оползание верхового откоса, чрезмерная осадка плотин (до 20% от общей высоты) и размывы водосливов. Эксплуатация плотин и их мелкий ремонт осуществлялись взводом отдельной гидротехнической роты и самими войсками.

Значительную трудность составляло согласование необходимых уровней с целью обеспечения непроходимости для танков рубежа с расположенными поблизости частями. Это обстоятельство становилось особенно важным в связи с тем, что многие плотины находились в непосредственной близости от переднего края. Несмотря на неоднократность указания недопустимости повреждений гидросооружений, имели место случаи, когда при подъемах уровней после дождей плотины раскапывались расположенными поблизости частями, несмотря на то, что прямой угрозы затопления не было.

Рекогносцировочно-изыскательские работы, проводившиеся на реках, сводились к предварительному осмотру местности и выбору створов плотин, проводилась продольная нивелировка и топосъемка в масштабе 1:5000 с горизонталями через 1 м [1]. Для определения глубины зуба под плотиной и разведки карьера грунта для тела плотины производилось разведочное бурение на глубину до 3 м. Измерение расходов воды в реках, ручьях и осушительных каналах в полевых условиях проводилось при помощи поплавков, створ закрепляли на берегах вехами. По среднему значению поверхностной скорости течения реки определялась приближенно величина расхода воды в реке в данный момент по формуле:

Q = 0,64VповS, м3/сек, (1)

где V_пов — среднее значение поверхностной скорости потока м/сек; S — средняя площадь поперечного сечения русла до уреза воды, м2.

На основании полученных данных определялось время Т (в сутках), необходимое для наполнения водохранилища, по формуле:

T=W/864000, (2)

где W— объем водохранилища (м3).

По полученным данным изысканий определялись предварительная конструкция и схема расположения плотины, которые утверждались отделом военной геологии Ленфронта, однако требовали корректировки в процессе строительства (рис. 4).

Водосливы проектировались в виде канала с укреплением стенок дерном, но в ходе строительства командиром гидротехнической роты были внесены изменения в проект. Водосливы было намечено выполнить в виде деревянного прямоугольного лотка размером 2×1 м. Готовые сооружения были сданы укрепленному району и включены в систему его рубежей. При сдаче было отмечено хорошее техническое состояние плотин, однако не была организована соответствующим образом их эксплуатация, по плотинам допускалось хождение. Высокие просадочные свойства грунта (пылеватые суглинки), из которого были построены плотины, проявились в результате хождения по ним. Одна из плотин дала осадку до 1 м, и, поскольку ремонтные мероприятия не были проведены, образовалась промоина. Плотина была восстановлена с сохранением прежнего профиля. Для упрощения работ был забит деревянный шпунт на глубину 1–1,5 м ниже поверхности дна и до гребня плотины.

Кроме того, были произведены дополнительные работы по отрывке запасных водосбросных каналов для сброса пиковых расходов. Необходимость в этих каналах выяснилась вследствие значительного превышения реальных расходов рек над рассчитанными теоретическими методами. Подобный случай имел место на р. Красненькой во время сброса воды противником. Водосливы не справлялись с пропуском воды, вода переливалась через гребень плотины, плотина уже была частично размыта. В это время на восстановление плотины была брошена группа саперов-гидротехников, которой удалось, несмотря на продолжающийся паводок, ликвидировать аварию. Частично снизить аварийность позволяли плотины с обтекаемыми водосбросами, уплотнение ядра тела плотины глинами и создание водонепроницаемых экранов (рис. 4).

В условиях эксплуатации плотин выяснилось, что прямое попадание 150 мм снарядов полностью разрушает чисто земляную плотину (профиль показан на рис. 3, а) и лишь повреждает плотину со шпунтовыми рядами (рис. 5). Одна из подобных плотин на р. Красненькой была повреждена попаданием снаряда вблизи от середины гребня плотины, т. е. в наиболее опасном месте, однако наиболее существенным повреждением при этом явилось разрушение одного из шпунтовых рядов на участке длиной 3 м. Плотину удалось восстановить, превратив ее в земляной трапецеидальный профиль, без опорожнения водохранилища. Водослив был перенесен на берег и выполнен в виде обводного канала с обшивкой стен досками. Всего около 10% всех плотин на Ленинградском фронте было повреждено прямыми попаданиями артиллерийских снарядов.

При постройке плотин на малых реках нередко остро стоял вопрос о питании созданных водохранилищ. Так, к примеру, для питания р. Койровки пришлось прорыть вдоль переднего края канал протяженностью 500 м, который соединил Лиговский канал с перпендикулярно к нему расположенной Койровской лощиной.

Об использовании воды в качестве оружия свидетельствуют эпизоды военной действительности. К примеру, на местности имелась сеть осушительных канав, соединенных при помощи шлюза с каналом, проходящим в насыпи. Пользуясь этим шлюзом, воду можно было сбрасывать по канавам в лощину (рис. 6). Наши окопы были расположены на линии l и пересекали осушительные канавы В, которые в этом месте пришлось перепрудить.

В начале зимы 1941–1942 гг. противник стал сбрасывать воду из канала по канаве А, она поступала в перепруженные канавы В, поднималась до бруствера и, переливаясь через него, заполняла окопы. Поскольку уже начались морозы и в окопах отсутствовал необходимый уклон, вода в них замерзала, и окопы постепенно теряли свою полезную глубину. Радикальной мерой борьбы с затоплением окопов могло явиться устройство нагорной канавы значительного сечения, которая перехватывала бы воду, идущую по канавам В и сбрасывала бы ее в лощину. Однако отрывка ее представляла бы весьма значительную сложность из-за необходимости работать в мерзлом грунте перед нашим передним краем — интенсивность автоматно-пулеметного огня на этом участке была весьма значительной. Однако полковой инженер ограничился переносом окопов в положение ll (рис. 6), ничем принципиально не отличающееся от положения l. На работы по сооружению новой линии окопов было потрачено много сил, но противник вновь стал затапливать их. Если бы окопы были перенесены сразу в положение lll (отстоит от положения ll на 15 м), то задача была бы решена.

На другом участке фронта враг предпринял следующее. За один из его опорных пунктов велись упорные бои; чувствуя, что ему не удержать опорный пункт в своих руках, противник подготовил его к затоплению. Для этого отверстие моста через придорожную канаву было закрыто запрудой. Придорожная канава являлась одновременно магистральным каналом осушительной сети. После начала артподготовки с нашей стороны немецкое подразделение отошло и подорвало запруду, в результате вода затопила траншеи опорного пункта.

Другая ситуация использования водного объекта для нанесения урона противнику имела место в пригороде Ленинграда, где на большой высоте находились три озера, в которых немецкие войска создали водохранилища общим объемом около 1 млн м3. Пока война носила позиционный характер, противник неоднократно использовал эти водохранилища для подтопления наших позиций, для чего в этом районе была им возведена целая система гидротехнических сооружений. Для подтоплений использовались шлюзы-регуляторы, устроенные при плотинах на озерах. Вода сбрасывалась в больших количествах по каналу и начинала переливаться через его бровки, затапливая прилегающую территорию, на которой располагались наши боевые части. Большого вреда в летнее время эти подтопления не приносили, но хуже дело обстояло зимой. Периодические сбросы воды приводили к образованию корки льда толщиной до 1,5. Особенно неприятным фактором при этом являлось то обстоятельство, что из-за несовершенной системы водоотвода из окопов и ходов сообщения вода задерживалась в них и замерзала, уменьшая их полезную глубину. На эту систему гидросооружений немецкое командование возлагало большие надежды, предполагая использовать затопление для борьбы с нашими наступающими частями, сбрасывая большой объем воды из водохранилищ и создавая водные преграды. Но быстрое продвижение наших войск не позволило противнику в полной мере осуществить планы, противник вынужден был отойти от всех трех шлюзов, подорвав один из них.

Для заболачивания в практике Ленинградского фронта использовались расположенные вблизи реки, ручьи, пруды и озера. При заблаговременной подготовке района заболачивания на нем предполагалось создать сеть каналов, подобных обычной оросительной сети, но без водоотводящих каналов, которые бы препятствовали заболачиванию территорий. В сборнике материалов штаба инженерных войск Красной армии «Наставление для инженерных войск» представлен ряд требований к водным заграждениям, которые в условиях Ленинградского фронта сводились к следующему: «Создаваемые водные преграды не должны препятствовать в случае необходимости активному развертыванию операций наших войск. Поэтому заранее необходимо предусмотреть возможность устройства достаточного количества удобных проходов. В качестве прохода может быть использована сама плотина. Проход может быть также оставлен в конце водохранилища, если русло реки неширокое и пойма не заболочена. Быстрое закрытие таких проходов вызывает известные трудности и может быть лучше всего осуществлено минированием. Как правило, все проходы должны быть хорошо наблюдаемы, обеспечены противотанковыми и противопехотными препятствиями и огнем, и подготовлены к быстрому разрушению. Выбор участков позиций, прикрываемых водными препятствиями, должен производиться в соответствии с общим планом обороны, при расположении их в основном на пассивных направлениях, не стесняющих маневр своих войск» [2].

Важной задачей гидротехнических подразделений являлось водоснабжение войск. При прорыве блокады Ленинграда руководство работ по обеспечению войск водой было возложено на майора А. И. Иванова. Командиры водоснабженческих отрядов заранее изучали маршруты войск, рельеф, гидрогеологические и другие условия будущего района действия. Накануне воинских операций организовывались отделения разведки из 2–3 человек, которые направлялись на каждый маршрут с задачами установить положение частей, источники питания водой, наличие старых водоисточников, осуществить выбор мест организации новых водоснабженческих пунктов. Изучалось водоснабжение территорий, ранее занятых противником.

На основании поставленной начальником инженерных войск фронта задачи и сроков ее выполнения было подсчитано, что для обеспечения войск водой требуется 100 колодцев, постройку необходимо было осуществить в течение 18 дней. Этот срок был выдержан с перевыполнением силами двух усиленных взводов гидротехнической роты в количестве 85 человек. Трудоемкость в среднем составляла 15 человеко-дней на 1 колодец при его глубине 2–5 м. Всего на левом берегу р. Невы было организовано 120 водоисточников, которые в большинстве случаев представляли собой колодцы, сооруженные в короткие сроки из подручных материалов.

Обсуждение результатов исследования

Следует отметить, что слабость профиля плотины (слишком крутые откосы) и недостаточное укрепление стенок водосливов вынуждали производить значительные работы по текущему ремонту плотин. Готовые сооружения сдавались в эксплуатацию в хорошем техническом состоянии, однако не была организована соответствующим образом эксплуатация плотин. Отметим, что по плотинам допускалось хождение, приводящее к просадкам сооружений, возводимых в полевых условиях из грунтов с высокими просадочными свойствами (пылеватых суглинков). Слабым местом плотин являлись водосливы. Наблюдалась фильтрация, которая начиналась у водослива и устранялась путем отсыпки грунта с его тщательной трамбовкой.

Причинами аварий и разрушений плотин, построенных в условиях поспешного производства работ без достаточных предварительных изысканий по упрощенным техническим условиям, были следующие:

- перелив через гребень вследствие недостаточных размеров водослива;

- перелив через гребень вследствие чрезмерных больших осадок плотины (из-за хождения и езды через плотину, просадочных свойств грунтов, недостаточного запаса высоты плотины на осадку, пониженного качества работ);

- ползание верхового откоса (реже — низового);

- раскопка плотин войсковыми частями;

- прямые попадания снарядов.

Ремонтные работы не всегда производились вовремя, что отражалось на обороноспособности укрепрайонов и создавало препятствия для наступления наших войск. В процессе эксплуатации возведенных сооружений приходилось неоднократно перестраивать их для получения требуемого эффекта, учитывая, что работы проводились в боевых условиях. В большинстве случаев сугубо гидротехнические задачи решались или военными специалистами или специалистами, не имевшими достаточной инженерной подготовки, что отражалось на качестве и эффективности работ. Опыт возведения гидротехнических сооружений и использование силы воды в Великой Отечественной войне методом проб и ошибок дали толчок к развитию методов и способов конструирования гидротехнических сооружений, а также к развитию и совершенствованию таких научных направлений, как гидравлика и гидрология.

Заключение

Естественные и искусственные водные преграды использовались самым эффективным способом во всех войнах прошлого, начиная с древних времен. Внимательное отношение к гидрологическим условиям позволяло во многих случаях решить исход боя или кампании в свою пользу, и, наоборот, неучет этих обстоятельств приводил в ряде случаев к поражению.

Великая Отечественная война дала большое количество примеров умелого использования естественных водных преград нашими полководцами. Вода использовалась как оружие, как защита и как средство жизнеобеспечения. За 2,5 года позиционной войны на Ленинградском фронте производились самые разнообразные гидротехнические работы и мероприятия.

Как в мирное время, так и в период военных действий работа гидротехников неоценима, это подтверждают и приведенные исследования материалов из личного архива Б. Ф. Горюнова. Опыт, полученный в период Великой Отечественной войны, и сегодня успешно используется в мирном строительстве гидротехнических сооружений.

Список источников

1) Инструкция по рекогносцировке, устройству и использованию водных препятствий / Проф. инж.-полк. А. Н. Ахутин, инж.-подполк. А. И. Севко, инж.-капитан П. В. Бородин и др. М.: Воениздат, 1944. 91 с.

2) Наставление для инженерных войск. (Полевая фортификация ПФ-43). Часть 3. Фортификационные и водные препятствия / Под ред. С. Е. Гербановского. М.: Воениздат НКО, 1943. 120 с.

References

1) Instructions on reconnaissance, installation, and use of water obstacles / Prof. engineer-regiment A. N. Akhutin, engineer-lieutenant colonel A. I. Sevko, engineer-captain P. V. Borodin and other. M.: Voenizdat, 1944. 91 p.

2) Manual for engineering troops. (Field fortification PF-43). Рart 3. Fortification and water obstacles / Ed. S. E. Gerbanovsky. M.: Voenizdat of the NGO, 1943. 120 p.

Информация об авторах

Евгений Александрович Корчагин — к. т. н., доцент, доцент кафедры «Гидравлика и гидротехническое строительство», ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Маргарита Александровна Сахненко — к. т. н., доцент, и. о. заведующего кафедрой, ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ). Идентификатор автора в РИНЦ: 123931; ORCID: 0000-0002-7184-1697

Information about the authors

Evgeny A. Korchagin — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of "Hydraulics and Hydraulic Engineering", FSBEI VO NRU MGSU

Margarita A. Sakhnenko — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department, 2Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian University of Transport". Author ID in RSCI: 123931; ORCID: 0000-0002-7184-1697

Информация о статье

Статья поступила в редакцию 17.02.2025; одобрена после рецензирования ...2025; принята к публикации ….2025.

Article info

The article was submitted 17.02.2025; approved after reviewing ….2025; accepted for publication ….2025.